Quatrième de couverture :

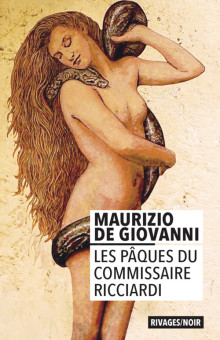

Une semaine avant Pâques, dans le Naples fasciste de 1932, une prostituée de luxe connue sous le mom de Vipera est assassinée dans un bordel de première classe, le «Paradiso». Son dernier client jure qu’elle était bien vivante quand il l’a quittée, le suivant dit l’avoir retrouvé étouffée sous un oreiller. Alors que la ville s’apprête à célébrer en grande pompe la résurrection du Christ, le commissaire Ricciardi devra démêler un nœud d’avidité, de frustration, de jalousie et de rancune afin de résoudre l’énigme de la mort de Vipera.

Attention, risque de divulgâchage pour ceux et celles qui n’ont pas encore lu cette série ; il vaut mieux les lire dans l’ordre et ici, on est déjà à la sixième enquête du commissaire Ricciardi.

En ce lundi de Pâques 1932, le commissaire Ricciardi vient de résoudre sa sixième enquête avec l’aide de son fidèle Maione : une prostituée d’une beauté époustouflante a été étouffée dans un bordel chic de Naples. Les suspects principaux sont deux hommes clients de Vipera : un veuf peu avare de son argent et un maraîcher ami d’enfance de Vipera (ou plutôt de Maria Rosaria) qui l’a retrouvée par hasard au Paradiso et lui a demandé de l’épouser. C’est cette demande qui est le noeud de toute l’affaire et comme souvent, après avoir pris soin d’examiner toutes les pistes, d’interroger tous les témoins et personnes liées à cette affaire, alors que la ville de Naples renaît avec le printemps et les préparatifs de Pâques, c’est sur un déclic soudain que Ricciardi trouve la clé de l’énigme.

Mais l’aspect qui m’intéresse maintenant presque plus que les enquêtes (ou autant, car ces enquêtes sont l’occasion de découvrir encore mieux la Naples des années 1930), c’est la vie privée du sombre commissaire, incapable de se connecter à ses émotions, et la vie politique de l’époque, qui prend de plus en plus de place. Cette fois, ça y est, (ce que je craignais depuis longtemps), le docteur Modo, médecin, légiste et ami de Ricciardi, va trop loin dans sa critique du pouvoir en place et s’attire de gros ennuis. Le salut viendra peut-être de Livia, avec qui notre policier aux yeux verts pénétrants entretient une relation pour le moins compliquée. En même temps, l’on pourrait croire à un rapprochement avec la discrète Enrica, qui prend patiemment les leçons de cuisine de la vieille gouvernante du commissaire et cherche à « déglacer » le coeur de l’homme de sa vie.

Pas de dédain ni d’empoignade avec le vice-questeur Garzo cette fois, mais toujours le bon et fidèle Maione qui a recueilli une petite fille lors du Noël précédent et son indic, la sémillante Bambinella, toujours au courant de tout. Et des traditions religieuses, familiales, culinaires qui ancrent vraiment les romans dans la ville de Naples en 1932 et captent tous les sens des lecteurs et lectrices.

Décidément je suis accro à cette série, mais j’avais une bonne excuse : c’est pour mon travail d’italien !!

« Ricciardi n’aimait pas les bordels.

Ce n’était pas une question de morale, bien entendu. Il estimait que ce qui se passait entre adultes consentants ne regardait qu’eux et que chacun était libre de passer son temps et de dépenser son argent comme il l’entendait. Somme toute, cette occupation n’était pas pire que d’autres. Mais il lui était arrivé par le passé de constater combien la passion concernant le sexe pouvait être un outil difficile à manier, et qu’elle conduisait trop souvent à se faire du mal. Il se rappelait l’image d’hommes poignardés, de victimes de suicide, de pères de famille pendus pour les faveurs d’une de ces demoiselles marchandes de plaisir ; d’autre part, il savait trop bien que l’amour entrait en compétition avec la faim, pour déterminer qui engendrerait le plus grand nombre de morts et de crimes. » (p. 16)

-Mais commissaire, depuis quand dans cette ville on connaît les horaires des trams ? A mon avis ça n’arrivera jamais. Ca doit être un secret d’état. (p. 150)

Pour le jeudi saint ; le printemps choisit un costume gris.

La matinée se présenta voilée, sous un soleil pâle et maladif qui ne se sentait pas la force d’exercer son métier. Une lumière laiteuse atténuait les contours, les noyant dans une brume incertaine. Les rares passants du petit matin se déplaçaient le long des murs, surpris par l’humidité de l’air : le printemps continuait à étonner et à décevoir, se trompant lui-même sur son propre compte. (p. 181)

Il croisa, à l’angle de la via Toledo, un groupe de femmes vêtues de noir qui se dirigeaient vers la cérémonie, tête couverte. L’une d’elles portait une écuelle remplie de fleurs de sépulture. Une tradition parmi les plus anciennes et les plus pittoresques de la période pascale : des fleurs d’une blancheur éclatante, issues de grains de blé et de pois chiches germés dans de la fibre de genêts puis gardés dans l’obscurité d’un bahut, destinés maintenant à orner les tombes et les autels des églises pour célébrer l’ensevelissement de Jésus. (p. 183)

Mais maintenant qu’elles touchaient au but, les dames de la maison Maione allaient se mesurer aux épreuves plus sérieuses et absorbantes de la cuisine napolitaine : le casatiello [tourte paysanne en forme de couronne dont la farce est composée de salami napolitain, de fromage (pecorino et provolone) et d’oeufs] et la pastiera [La pastiera aussi est une institution napolitaine. On la prépare avec du blé cuit, de la ricotta, des œufs, des fruits confits, de la fleur d’oranger. Elle est le dessert traditionnel de Pâques.] . Lucia comptait initier les deux fillettes aux secretx les plus intimes et les mieux gardés de la famille, ceux qu’elles mettraient en œuvre plus tard afin que leurs hommes les regardent avec reconnaissance et béatitude à toutes les Pâques de leur vie.

Mais avant il y avait le Jeudi saint, le jour de la promenade familiale et de la visite des sépulcres, le jour durant lequel on se souvenait du dernier repas du Seigneur. La tradition gastronomique imposait, au nom de cette commémoration, la zuppa marinara, la soupe de poissons, première annonce du repas pascal. (p. 198)

Maurizio DE GIOVANNI, Les Pâques du commissaire Ricciardi, traduit de l’italien par Odile Rousseau, Rivages/Noir poche, 2019 (Rivages/Noir, 2018)