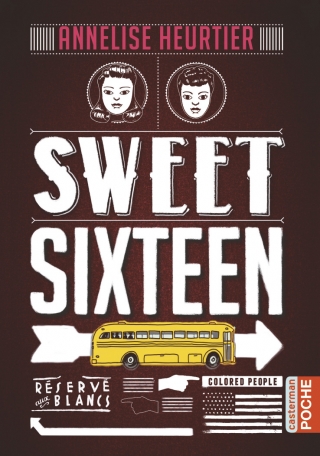

Étiquettes

Annelise Heurtier, Casterman, droits civiques, ségrégation raciale

Quatrième de couverture :

Rentrée 1957.

Le plus prestigieux lycée de l’Arkansas ouvre pour la première fois ses portes à des étudiants noirs.

Ils sont neuf à tenter l’aventure.

Ils sont deux mille cinq cents, prêts à tout pour les en empêcher.

Cette histoire est inspirée de faits réels.

Annelise Heurtier s’est emparée de l’histoire vraie des neuf lycéens noirs qui ont accepté, en 1957, à Little Rock (Arkansas), de vivre l’intégration des étudiants noirs dans un lycée public jusque là réservé aux Blancs. La déségrégation scolaire avait été affirmée en 1954 par la Cour suprême des Etats-Unis. Malgré les résistances des états du Sud, puis du gouverneur de l’Arkansas et de nombreuses associations prétendant protéger les étudiants blancs de cette décision, l’intégration a effectivement lieu en 1957. Neuf lycéens, âgés de quatorze à dix-sept ans, ont accepté de se livrer à « l’expérience ». « Ces jeunes (…) n’y resteront qu’une année. », explique l’auteure dans l’introduction. « Une année d’une violence inouïe, qui nous fait mesurer le chemin qui a été parcouru depuis… et, surtout, le courage qu’iol leur a fallu pour le tracer. »

Annelise Heurtier s’est inspirée de la vraie Melba Pattillo pour créer le personnage de Molly Costello, quinze ans, qui fait donc partie des neuf courageux. En alternance avec ce que vit et ressent Molly, nous suivons aussi le personnage de Grace Anderson, lycéenne blanche jolie et populaire, qui a une bonne noire qu’elle adore mais dont elle ne connaît rien ou presque. La mère d’une des amies de Grace est la présidente de la Ligue des mères, particulièrement active pour lutter contre l’intégration des étudiants noirs.

Pendant toute l’année scolaire, nous vivons les humiliations, les injures dont sont abreuvés les neuf noirs, même de la part de leur propre communauté, inquiète de subir des violences encore pires que d’habitude à cause d’eux. Heureusement, ils sont soutenus par des militants pour les droits civiques (la NAACP) et sont protégés, su intervention du président Eisenhower, par des soldats gardes du corps. Molly résiste au désespoir grâce à sa mère et à sa grand-mère. Ce qui devait être la merveilleuse fête de ses « sweet sixteen » n’aura pas du tout le goût attendu. Dans la même classe, face à elle, Grace va se laisser mettre en question… mais je ne vous en dis pas plus.

J’ai beaucoup aimé ce roman jeunesse, rythmé, réaliste et sensible à la fois, bien documenté, les années 50 et la vie étudiante sont bien rendues bien que ce ne soit pas le propos principal du roman. On ressent terriblement bien la violence que subissent Molly et ses camarades de classe mais aussi la violence du clan d’en face, une violence blanche qui, bien sûr, n’est jamais assumée comme telle ni punie comme elle devrait l’être.

Annelise HEURTIER, Sweet Sixteen, Casterman poche, 2014

50 états, 50 romans : Arkansas

Dans quelques jours, quand je l’aurai achevé, je vous présenterai le livre de l’historien et journaliste Thomas Snégaroff à propos de cette même histoire.

Rendez-vous Jeunesse aujourd’hui